「タワーマンション」を防災面から考察します。

「タワーマンション」に法的・公的な定義はないのですが、ここでは一般的にいわれている「20階以上」かつ「細長い形状」の建物を指すことにします。

「タワーマンション」は、防犯面では最高レベルの建物だと思います。

建物の中に入って行った住民がどの部屋に住んでいるのかの(つきまといからの)特定は困難で、玄関以外からの居室への侵入も難しいです。

では、『防災』面ではどうでしょう?

タワーマンションについて、『防災』面で想定しなくてはならない災害は、なんといっても『大地震』です。

大地震が発生した際のリスク

大きな地震が発生した際、タワーマンションにはどのようなリスクがあるのでしょうか。

●縦に細長い形状⇒揺れに弱い?

●地中に長い基礎杭⇒地盤の悪い場所では破損する?

●エレベーター停止⇒負傷した場合に致命的?

●ライフラインの停止⇒生活困難?

●長周期地震動に対応しているのは、2021年以降の建物?

縦に細長い形状の建物は地震に弱いのか?

「縦に細長い」という形状は地震に弱いのか?

始めは単純に考えてみたいと思います。建物の構造や基礎が同じ技術レベルの低中層建物と比較したらどうでしょうか?

上図の左の建物(タワー型マンション)と右の建物(どっしりとした形状のマンション)のどちらが地震の揺れに強いでしょうか?

テーブルの上に、ラップ箱のような細長い直方体を立てて置き、テーブルを揺らすとすぐに倒れてしまいます。

つまり、物理的には縦に細長い建物は、地面が揺れたら倒壊しやすいのです。

勿論、そうならないように、高さが60mを超える建物は、建築基準法で定められた通常の基準よりも更に厳しい構造耐力上の取り決めをクリアしなくてはなりません。

別の言い方をすれば、倒壊の危険性が高い建物だからこそ、通常の基準を超える高度な設計が必要となるのです。このように想定を基にした技術で災害に対応しようとしてうまくいかなかった場合の言葉を東日本大震災を始めとする多くの災害時に聞きました。『想定外』という言葉です。

| 私も全てのタワーマンションが倒壊するとは思っていません。99%は倒壊を免れるだろうと思っています。ただ、倒壊リスクを「どっしりとした形状のマンション」と比較した場合に、低くなることはあり得ないと考えています。 そもそも気象庁が「長周期地震動階級」を設定したのが2013年、緊急地震速報の発表基準に長周期地震動を加えることにしたのは2023年です。精緻な「長周期地震動」対策を新築時に求めるようになったのも2017年4月からと、最近のことです。 揺れに関しても、いまだに全容を解明したとはいえない状況である上に、建築物には一定の割合で「施工不良」が存在します。 熊本地震で「2000年基準の耐震等級“2”の戸建」が倒壊した原因にも、施工不良があったと考えられています。 昨今も、施工不良や建材の虚偽報告などが、スーパーゼネコンの施工物件でも発生しているのはご存じの通りです。 また、更に問題なのは、既にある建物の外観から施工不良物件を見抜くことは一級建築士でも難しいとされていることです。 一定の割合で施工不良の可能性があり、それを見抜くことができないのなら、多少の施工不良があったとしても倒壊する可能性が低い建物を選ぶしかありません。 |

東日本大震災で倒壊したタワーマンションはありませんでした。

ただ、仙台市にある免震等の特別な機能を持たないタワーマンションは、構造上深刻なダメージは見られないものの、中層階でサッシ・フレームがゆがむなどの被害が発生しています。

勿論、東日本大震災ではタワーマンション以外のマンションにも大きな被害が出ています。仙台市内にある約1,400棟の分譲マンションのうち「全壊」判定されたのが100棟ありました(倒壊はゼロ)。

また、東日本大震災では、建物の被害に与える影響は、「新耐震」「旧耐震」などの耐震性能の差よりも、その土地の「地盤」や「地質」の良し悪しの方が大きいとされました。

[参照] 東日本大震災 宮城県マンション 被害状況報告(株式会社東京カンテイ)

結論として、タワーマンションのように縦に細長い建物だから倒壊可能性が高まるという証左はないですが、タワーマンションは特段に厳しい構造耐力上の取り決めをクリアしているから安全だともいえないということです。

タワーマンションは、まだまだ新しい住居形態なので、想定が多い「構造」「性能」であることは認識しておくべきです。

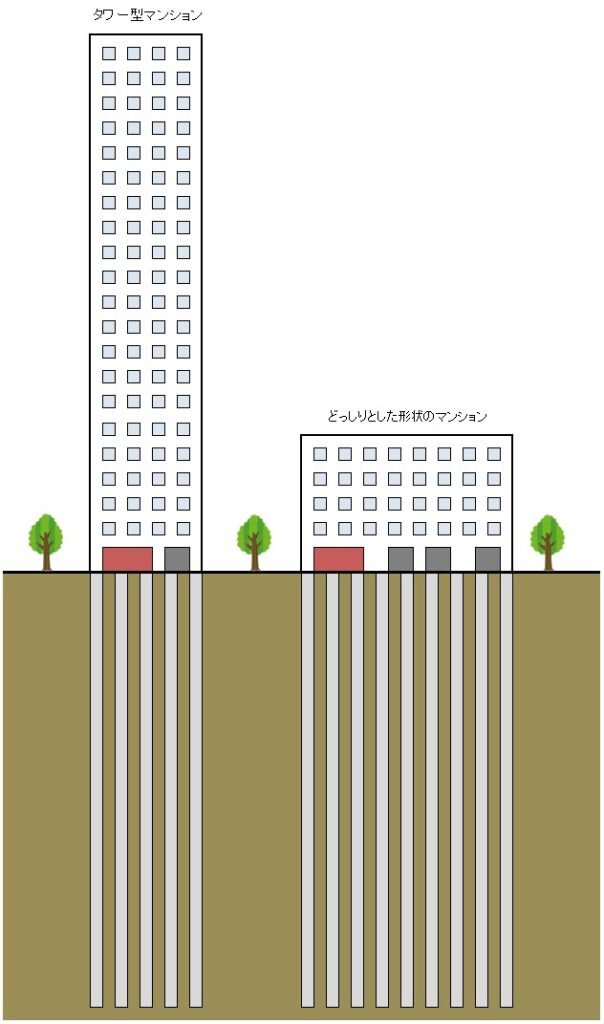

地中に長い基礎杭は、地盤の悪い場所では破損するかもしれない

2024年1月の能登地震で、基礎杭が抜けて横倒しになったビルの姿を覚えていると思います。

過去の大地震でも、基礎杭が破損する現象は発生していました。

| [1964年新潟地震] 杭が破損し、建物が傾斜した。 [1978年宮城県沖地震] 抗頭の被害により建物が沈下・傾斜した。 [1995年阪神淡路大震災] 液状化による地盤変位、側方流動による杭の被害が多く見られた。 [2003年十勝沖地震] 地盤変位の影響と考えられる杭頭部の圧壊により建物が傾斜した。 [2011年東日本大震災] 杭頭の破損や地中部の折曲りが発生した。 |

以上のように、大きな地震の際には、ほぼ基礎杭の破損も生じています。

「液状化による側方流動」や「硬軟地盤境界部等の不同地盤変位による大きい偏土圧(※)」により、杭頭や杭の地層境界部付近が破損するケースが多く見られます。

(※) 偏土圧:平たく言えば、固さの異なる地層は、それぞれ異なる動きをするため、その境目に大きな力が生じる、ということです。

そもそも「基礎杭」は、不同沈下(建物が斜めに沈むこと)の防止が主な役割です。

上図をみても分かるように、縦に長く杭を打ってはいても、そこに筋交いや梁のようなものはありません。

大きな地震の際には、地面の下も大きく揺れるので、コンクリートの細長い棒がその大きな揺れに耐えられる訳もないのです。

過去の大地震で基礎杭が破損する事例から学べることは、以下の2つ。

●地盤の良い場所を選ぶ

→ 地層の固さが一定であったり、途中で柔らかい地層が挟まらない地盤では、基礎杭の破損可能性は低くなる。

●基礎杭の長さはできるだけ短い方が良い

→ 支持層が深く、杭が長いということは、柔らかい地層などを経る可能性が高くなる。逆に、支持層が浅く、杭が短いということは、地層の影響を受ける可能性が低くなる。

タワーマンションは、建物の重量も大きくなるので、基礎杭も長くなりがちです。特に軟弱地盤の上に位置する場合には、基礎杭の破損リスクは高くなるでしょう。

当然のことながら、基礎杭が破損すれば、建物は傾き、最悪の場合、倒壊するでしょう。

エレベーター停止がもたらす命のリスク

大きな地震が起きるとかなりの確率でエレベーターが停止します。

これは、一定の大きさ(震度4以上程度)の揺れを感知するとエレベーターの安全を確認するまで運転を休止するという安全装置が働いているためです。

「地震時管制運転装置」の設置が2009年9⽉に義務付けられてからは、閉じ込め事故は発生しにくくなっている筈ですが、エレベーターの停止リスクは閉じ込めだけではありません。

| [大地震時に起きること(想定されること)] ▼既述のように、エレベーターは運転を休止します。 →首都直下地震では、約2万台のエレベーターが停止すると想定されています。 ▼2万台の復旧には長い時間が必要となります。 →東日本大震災では、大きな被害のない場合で“数日”、エレベーター内部に損傷がある場合は“数ヶ月”、復旧するのに時間がかかりました。 ▼大地震の場合には、救助は期待できません。 →特に東京東部の低地帯では、周辺にも大きな被害が出ているため、消防や警察は手一杯となります。更に火災が同時多発的に発生している場合には、そちらへの対応が優先されます。 ▼医療体制も崩壊します。 →ケガ人等が殺到し、トリアージ(優先順位を付けて治療を行うこと)が行われます。ケガをすることが命取りになりかねません。 ▼高層階で負傷した場合、死に直結するリスクが高まる。 →エレベーターが停止している状態で、消防や警察による救助も期待できないとなると、家族や同じマンションの住民に階段を使って運んでもらうしかなくなります。 →住民で助け合うといっても、複数人のケガ人がいた場合、高層階から何往復もしてケガ人を素人が運べるでしょうか? |

そもそも、災害時ではなくても、高層階に住む人の心臓停止による死亡率は高いと言われています。

※高層階の住人に多い心臓停止死、25階以上は生存率ゼロ(yomiDr.)

救急車が到着し救急救命士の処置を受けるまでに時間がかかることが理由だそうです。

大災害時は、周辺にもケガ人が大量に存在し、誰もが助けを求めているような状態となります。エレベーターが止まっている高層階に救助が辿り着くのは後回しとなりかねません。

高層階に住む場合には、長周期地震動に備えて、家具などの固定は完璧に行ってください。ケガをしたら、深刻な事態となる確率が高いと認識してください。

ライフラインが停止したら住めない

大地震の発生では、電力等のライフラインも停止します。それぞれが発災後、復旧にかかる時間として想定されているのは以下の通りです。

| [復旧にかかる時間(首都直下地震等による東京の被害想定報告書)] ▼電力:1週間で復旧 ▼通信:4日後に復旧 ▼上水道管:1ヶ月後に復旧 ▼下水道管:1ヶ月後に復旧 ▼ガス:6週間後に復旧 |

この中で、タワーに限らず、マンションで“更に問題となる”のが「下水道」です。

大きな揺れに見舞われると、当然、建物は損傷します。その中で、一番厄介なのが「下水道管」なのです。「下水道管」が損傷しているのに、トイレの水を流したりしたら、下階の住民にどんな被害が生じるか想像できると思います。

そのため、一見建物は無事に見えても、「下水道管」の損傷がないことを確認しないと下水を流すことは禁止されることとなります。

発災後の生活を考えた場合、タワーマンションでは、エレベーターが使えないことによる上り下りが困難であることが話題となりますが、排水ができないことが部屋に住めない決定的な理由となるでしょう。

| よく「戸建て vs マンション」が話題になりますが、災害後の生活しやすさという観点では「戸建て」が圧勝します。(耐震性や耐火性ではRC造のマンションに分があると思いますが) 「戸建て」の場合、敷地に少しでも余裕があれば、そこをトイレにすることが可能です。対して、「マンション」は敷地も自分のものではないため、勝手にトイレとして使うことは許されません。「簡易トイレ」や「ポータブルトイレ」を使うしかありません。 「戸建て」は、太陽光パネルを設置済みであれば、電気も使えるでしょう。 |

| 更に付け加えると、タワーマンションは町会に加入していない(ことが多い)ことが避難において問題を起こしかねません。避難所となっている小中学校等にある備蓄食料などは、町会単位の人数で想定していることが多いためです。 タワーマンション住民が大挙して避難所に押し寄せると、備蓄食料などは足りなくなる可能性が高いです。 |

長周期地震動に対応しているのは、2021年以降の建物?

超高層マンション(高さ60m超など)にとって新たなリスクとなっているのが「長周期地震動」です。

大きな地震が発生すると、ゆっくり、大きく、長く揺れる、超高層マンション特有のリスクです。

そして、現在、最も注意が必要とされている“東南海トラフ大地震”によって引き起こされると心配されている「長周期地震動」への対策が、超高層マンションの新築時に“明確に”求められるようになったのは、いつからかご存じでしょうか。

“2017年”です。

具体的には、2017年4月1日以降に性能評価申請をした建物が『長周期地震動対策済み』となります。

※2000年6月の建築基準法改正でも、高層建築物に対する長周期成分への対応は強化されたが、定義が不明確で、設計者が使用する地震動を決めていた。

なので、それ以前の超高層マンションは、後付けでダンパー等を設置したものを除き、長周期地震動への精緻な対策がされていない建物ということになります。

超高層マンションの建築スケジュールは、大まかに、

[性能評価申請]

↓

[大臣認定]

↓

[建築確認申請]

↓

[着工]

となります。

性能評価申請から建築確認申請まで数ヶ月かかるのは普通ですし、超高層マンションともなると、着工してから竣工するまで3年以上かかるのは珍しくありません。

よって、「完成年月(築年月)」が2021年以降の建物でないと長周期地震動への精緻な対策がされていない可能性が高いということになります。

50階建前後の超々高層マンションなら、建築期間は4年を超えます。となると、2022年以降の建物でないと、長周期地震動への精緻な対策がされていない可能性があるということです。

超高層マンションの購入を検討するなら、この「性能評価申請」がいつされているかを確認してください。

「大地震が発生した際のリスク」まとめ

以上のように、タワーマンションは大地震の揺れに対しても、その後の生活に関しても、必ずしも安心できるものではありません。

それでも、どうしても「タワーマンション」に住みたい場合には、

●地盤の良い場所

●2017年4月以降の性能評価申請(上述)

という2条件を満たす建物にすればリスクを減らせるでしょう。

2017年4月以降性能評価申請のタワマンだと数が少なすぎるというなら、2012年以降に竣工した東日本大震災の揺れを経験していない建物であれば、それ以前のものよりは損壊リスクは低いでしょう。

| 東日本大震災のとき、私は新宿区にある免震タワーマンションに住んでいました。 室内の損傷はさほど大きなものではありませんでしたが、非常用階段や1階の建物周りには大きなコンクリートブロックの塊が落ちていました。 揺れて、しなって、地震の揺れをいなす構造なのだと認識はしていますが、建物が多少なりともダメージを受けているのは間違いがありません。(その後、すぐに引っ越しました) 能登地震でも、倒壊した建物の多くは、以前から続いていた地震のダメージが蓄積しており、震度7を記録した2024年1月の地震が“トドメ”になったと指摘されています。 地震のダメージを受けた建物の耐震性能が、自然に元に戻ることはありません。ダメージは蓄積されていきます。 なので、大きな揺れを経験していない東日本大震災の後に建設された建物なら、少なくともダメージの蓄積はない建物だといえます。 |

水害や火災について

大水害については、タワーマンションだからというリスクはない

温暖化によって海水面温度がかつてないほど上昇し、1000年に一度といわれるようなスーパー台風の発生が近い将来「あり得る」とされ、荒川や江戸川が氾濫するような事態になった場合、タワーマンションにはどのような影響があるのでしょうか。

結論から言いますと、大水害に対しては、タワーマンションだからと言って特段大きくなるリスクはありません。

逆に、階層が高い部屋が多い訳ですから、浸水しない部屋が比較的多くなるということだと思います。荒川の氾濫が想定されるような場所でも、ハザードマップの想定浸水深の2倍以上高い場所にある部屋なら浸水の心配はまずないでしょう。

ただ、電気設備が地下にあるマンションの場合には、電気設備が水没すると停電し、エレベーターや水道水が使えなくなるといった被害は生じます。

これは低層マンションでも同様の被害が生じる可能性はありますが、エレベーターが使えないことによる“不便さ”の程度が異なるので、タワーマンションの方が影響は大きいでしょう。

| 2019年10月の台風19号が武蔵小杉駅周辺のタワーマンションにもたらした被害は記憶に残っている方も多いと思います。 駅の周辺が冠水し、地下の電気設備への浸水により大規模な停電が発生しました。 これにより電力の復旧に1週間ほど、水道の復旧に2週間ほどかかったようです。 |

以上のように、大水害が発生しても、タワーマンションだからという特段の影響はありませんが、停電などが発生した場合の影響は大きいので、水害の可能性が低い場所を選びましょう。

タワーマンションで火災が発生するとどうなるか

高層階で火災が発生した場合でも平時ではリスクは低い

消火というと、外から水を放水しているイメージがありますが、はしご車が到達できるのは11階程度までと言われています。

そうなると高層階で火災が発生した場合のことが心配になりますが、日本では大きく延焼するようなタワマン火災は発生していません。

なぜ日本では大きな延焼がないのかというと、

●壁や床に耐火性能を備えた“耐火構造”

●高さ31m以上(11階相当)の建物にはスプリンクラーの設置が義務化

●防火扉や排煙設備

●連結送水管(送水口・配管・放水口・格納箱)

●非常用エレベーターや特別避難階段

●屋上に避難用ヘリポート

等がタワーマンションには義務化されているからです。

平時では高層階で火災が発生しても、スプリンクラーが作動して火が大きくなるのを防ぐと同時に、消防隊が連結送水管によって内部から消火活動をすることにより延焼を防いているのですね。

大地震の際に同時多発的に火災が発生した場合はどうか

平時では、タワーマンションにおける火災はさほど大きなリスクと考えなくてもいいという話をしましたが、大地震の際に、複数の部屋で火の手が上がったらどうなりますでしょうか。

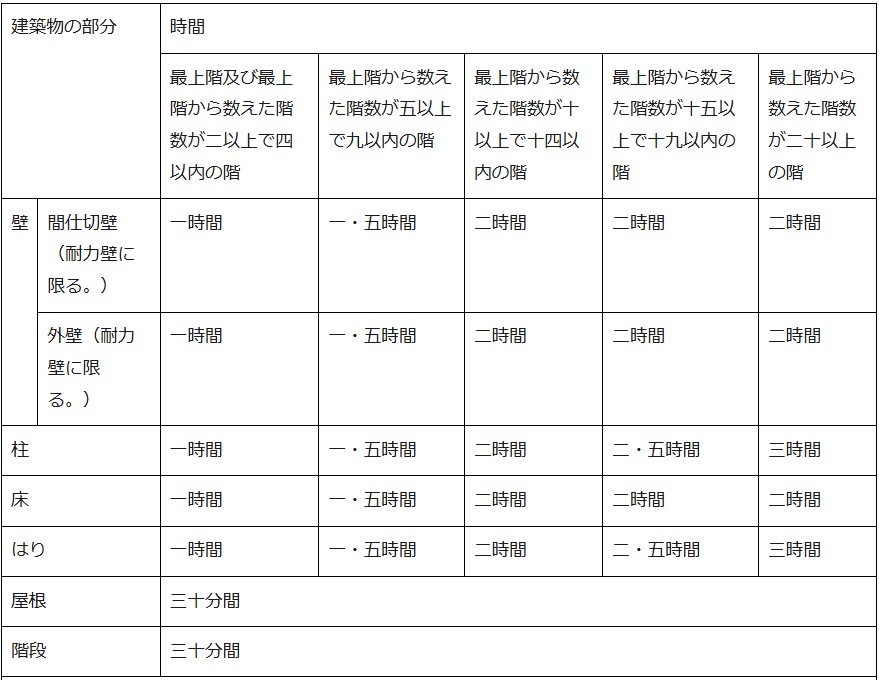

●“耐火構造”で火災に耐えられるのは最大「2時間」

なので、2時間以内に火が消せないと延焼する可能性がある、ということになります。

※壁や床が2時間、柱や梁は3時間等(最上階から数えた建物の階数が20階以上の場合)

大きな地震があると「停電」します。

電気の問題の前に、スプリンクラーの設備が損傷する可能性もあります。スプリンクラー自体が損傷しなくても、その配管が歪み、充分な量の水が出ないことだってありえます。

消防隊も駆け付けてくれません。あちこちで火災や閉じ込めが発生し、道路も寸断されているため、救助が来てくれるなどという期待は持てません。

消防隊が来てくれても、停電や配管の損傷でポンプで送水するのが困難であれば、内部から消火することはできません。

ここまで想定してみましたが、いかがでしょうか?

悲観的過ぎるでしょうか。

大地震の発生から数時間後、火に包まれるタワーマンションという悲劇が起こっても不思議ではないと思います。

※すべてのタワーマンションに起きるとは思っていません。ただ、一部では起きても不思議ではありません。

タワーマンションにおける火災のリスクについても、「大地震が発生した際のリスク」に含めてもよかったですね。

まとめ

タワーマンションは、まだまだ新しい住居形態であり、多くの“想定”に成り立っている存在です。

東日本大震災が発生してから、日本は地震の活動期に入ったといわれ、首都直下地震の発生も、正確な発生時期は把握できないものの、数十年以内に発生すること自体は間違いがありません。

地震に対しては、念には念を入れるくらいの慎重さで対策を考えていただきたいです。

そして、地震に対する対策の一丁目一番地は『安全な立地』です。

地震の被害というのは、つまりは地面が揺れるから建物は壊れ、家具が倒れるのですから、なるべく揺れが小さく抑えられる可能性がある場所を選んでいただきたい。

以前は分からなかった場所ごとの揺れの大きさも、大まかには把握できるようになってきました。

一生に一度の買い物で、人生の半分をローンの支払いに費やすくらいの覚悟で購入する「住まい」なのですから、不動産会社の言いなりになるのではなく、自分でも勉強をしてから購入という決断をしましょう。

それが、家族の命と財産を守ることに繋がります。